Niveau scientifique intermédiaire

La grotte de Trabuc à Mialet, un monde souterrain à découvrir

Le dépliant "l'histoire des roches et des paysages en Cévennes" - 2,90 €/5 €

Cet article vous présente l’histoire géologique du bassin de Mialet, sa formation et sa karstification d’après l’article de Laurent Bruxelles, 1997 ainsi que l’histoire de la découverte de la grotte et de ses aménagements d’après l’article de Philippe Crochet, Annie Guiraud, Anne Imbert et Aimé Mallet, 2021. La grotte de Trabuc est localisée dans le bassin de Mialet, un massif calcaire situé entre les schistes et granites des Cévennes au NW et un faisceau de la faille des Cévennes limitant les garrigues gardoises au SE.

Comment s'est formé le bassin de Mialet ?

Il s’est formé il y a 250-200 Ma (Trias et Jurassique), au niveau des tropiques de l’hémisphère nord, lors de la fracturation de la Pangée et l’ouverture de l’océan Thétys. La faille des Cévennes joue alors un rôle majeur, séparant un domaine maritime profond au niveau des Garrigues d’un bassin peu profond au niveau des Causses et des Cévennes. C’est dans cette dernière partie que le bassin de Mialet s’est formé, au-dessus du socle hercynien.

C’est un bassin délimité par des failles normales actives en même temps que les sédiments se déposaient et le remplissaient. L’épaisseur des sédiments varie donc entre les bords et le centre du bassin (graben synsédimentaire).

À la base, les grès du Trias, témoin d’anciens rivages maritimes, sont surmontés de formations saumâtres puis plus franchement marines (gréso-marno-dolomitiques) déposées dans des environnements de lagunes se terminant par des marnes, calcaires argileux imperméables isolant les circulations d’eau sus-jacentes. Au-dessus, les calcaires et dolomies, formés il y a 200 millions d’années, sont les terrains actuellement situés pour la majorité en zone active du karst et de quelques cavités fossiles de grandes tailles (définitivement abandonnées par les eaux). Ils sont surmontés de calcaires argileux parfois siliceux et noduleux où se trouvent actuellement la plupart des grandes cavités.

Lors de la formation du bassin, les failles jouaient également en décrochement sénestre, ce qui a fracturé les flancs du bassin en « bandes » et « panneaux » et cette géométrie contrôlera par la suite la dissolution et donc l’organisation du karst et la morphologie des principaux conduits. Actuellement, on voit peu d’indices externes (lapiès, doline, perte) alors que le karst sous-jacent est bien développé.

Comment s'est formé et a évolué le karst ?

Ce que nous voyons aujourd’hui n’est qu’une partie résiduelle d’un ancien karst qui s’est formé en plusieurs périodes. Autrefois les galeries étaient connectées et formaient un ou plusieurs grands réseaux karstiques noyés.

Le karst s’est développé le long des discontinuités entre les dolomies de l’Hettangien et les calcaires du Sinémurien et suivant différents types de fractures. La karstification s’est réalisée sous une épaisse couverture de marnes du Domérien-Toarcien, de nos jours érodée.

Puis le karst a subi un comblement général avec des argiles et des galets de chailles locaux, dû soit à une variation morphologique ou à un changement climatique et un approfondissement du bassin généralisé. Le karst était probablement formé avant l’oligocène, il y a 30 millions d’années, période de forte subsidence des bassins comme celui d’Alès.

Bien plus tard, alors que la couverture sédimentaire de marnes était érodée, un réseau hydrographique provenant des Cévennes, où la couverture sédimentaire calcaire était partiellement enlevée, se met en place. Il reste des alluvions de schistes sur les points hauts du massif, témoins de ce réseau. L’absence totale d’alluvions siliceuses dans le karst montre qu’à cette époque le karst était déjà formé et colmaté.

L’incision des Gardons à partir d’il y a 11 millions d’années (miocène supérieur) a permis une réouverture du système et le karst se réorganise différemment. Les écoulements locaux sont drainés par de nouveaux conduits karstiques, de petite taille, impénétrables qui vont recouper et réutiliser les tronçons de l’ancien karst comblé. Cela va provoquer le décolmatage de l’ancien karst, soit par réutilisation directe, soit par soutirage. Les galeries les plus éloignées du nouveau réseau ne subissent qu’une évacuation partielle et les parois hors d’eau sont affectées d’un phénomène de détente qui provoque leur détachement et effondrement au sol ainsi que de la voute.

Au fur et à mesure de l’enfoncement du nouveau réseau hydrographique des Gardons, le karst est démantelé, les cavités réutilisées se fossilisent de nouveau, un concrétionnement abondant se développe, les remplissages détritiques sont mis à jour, certaines galeries non réutilisées restent comblées et forment les poches de sédiments que l’on retrouve à l’affleurement.

Actuellement, l’eau circule dans d’anciennes galeries et rejoint des galeries actives par des fractures plus récentes ou le long des strates. Des cavités recoupées par le Gardon fonctionnent alors comme une perte de la rivière.

La grotte de Trabuc

La grotte de Trabuc est le réseau majeur de ce système karstique. Elle atteint plus de 12 km de galeries pour un dénivelé de 205 m, la majeure partie des galeries sont fossiles, importantes (10 m* 10m), localisées entre la dolomie hétangienne et les calcaires sinémuriens.

On distingue deux types de galeries :

– celles présentant des formes de creusement en régime noyé ovales que l’on trouve souvent dans les dolomies de l’Hettangien, très massives, qui ont conservé ces formes d’érosion.

– celles à section « carrée », dont la hauteur dépasse souvent 30 m, formées au contact Hettangien-Sinémurien qui ont évolué par effondrement-dissolution le long des « bandes », fractures décrites plus haut.

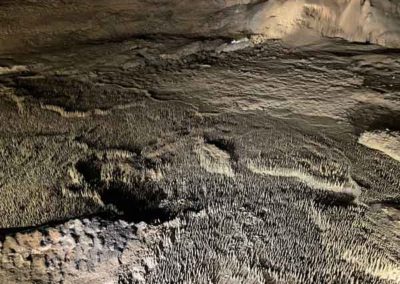

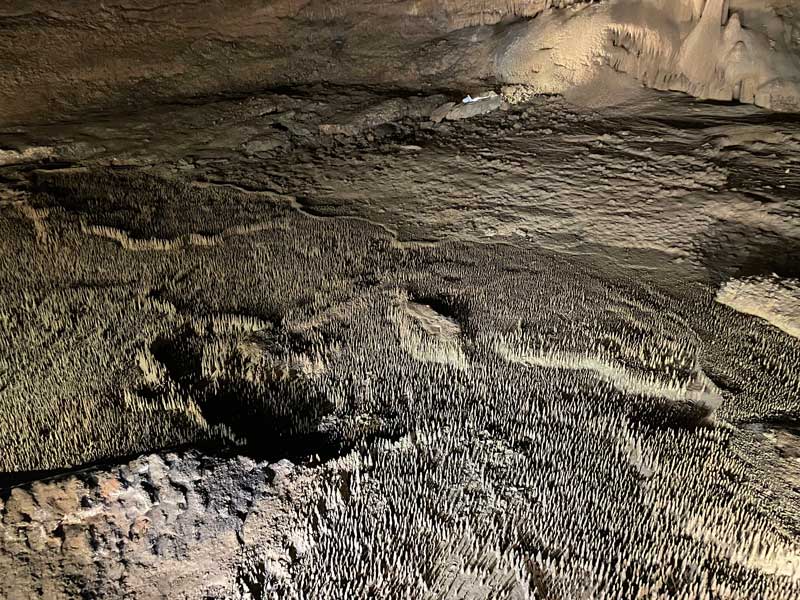

La grotte de Trabuc présente un comblement de matériels (argiles, galets, dalles) qui a colmaté certaines zones, d’autres ont été déblayés par soutirage lorsqu’elles sont connectées avec les niveaux inférieurs actifs. La cavité présente de nombreuses concrétions avec d’importants massifs stalagmitiques. La datation d’un petit plancher stalagmitique reposant sur un remplissage indique que le colmatage est plus ancien que 400 000 ans. En dessous, le niveau actif est constitué de petites conduites et de fractures actives surtout en période de crue où l’eau peut déborder et envahir certaines galeries supérieures avec lesquelles elles sont connectées.

La découverte de la grotte de Trabuc

Vers 1790, MM. Nicod et Gallière désobstruent l’entrée et visitent une bonne partie du « Vieux Trabuc ». Félix Mazauric explore scientifiquement la grotte de Trabuc pour la première fois en 1898 et dresse un plan de 2200 m de galeries, puis entre 1904 et 1909, il rajoute 530 m. Dès le début du XXe siècle, des visites dans le « Vieux Trabuc » sont organisées à la bougie avec des guides. À partir de 1926, Georges Vaucher, continue d’explorer la grotte, et en 1945, lui, ses fils et des amis, avec l’aide de Robert de Joly et son équipe, ils accèdent au réseau supérieur dit « Nouveau Trabuc » et Vaucher réalisera la première topographie de la cavité avec une boussole et un bout de corde.

C’est en 1950 qu’un tunnel de 40 m est percé par des mineurs du Cercle Amical des Mineurs Alésiens pour accéder à la zone de la grotte qui sera aménagée et ouverte au public jusqu’à la salle des 100 000 soldats en 1952. À partir de 1972, plusieurs sociétés de spéléologie s’investissent dans l’exploration, le recensement de nouvelles galeries et de nouveaux relevés topographiques permettant de porter à plus de 11 km l’étendue du réseau souterrain.

Après la construction d’une route en 1973 qui permet d’accéder à l’entrée du tunnel, la grotte est aménagée et réouverte au public en 1974. À partir de 1982, les plongeurs de la Société cévenole de Spéléologie et de Préhistoire reprennent les explorations des siphons et le levé topographique complet du réseau entre 1984 à 1988.

Bibliographie sur la grotte de Trabuc

Bruxelles L., 1997 – Karst et paléokarsts du bassin de Mialet (bordure cévenole, Gard) : formation et évolution d’un karst démantelé – Kartologie, 30, pp15-24.

Bruxelles L. et Bruxelles S. – 2002 – La chasse aux fantômes, utilisation d’un nouveau concept de spéléogénèse dans la recherche de cavités, Spelunca, 88, pp14-20.

Crochet P., Guiraud A., Imbert A. et Mallet A., 2021. La grotte de Trabuc Spelunca, 162, pp10-21.

Larcher F – 1975 – La grotte de Trabuc – Spélunca, 1, p 35.

Quinif Y. et Bruxelles L. – 2011 – L’altération de type « fantôme de roche » – processus, évolution et implications pour la karstification. Géomorphologie, 17, 4, pp 349-358.

Société cévenole de spéléologie et de préhistoire (S.C.S.P .) (1988) : Monographie de la grotte de Trabuc, 96 p.

Vaucher G. – 1964 – : Sous cette montagne – Édition à compte d’auteur, 252 pages, deuxième édition en 1973.

Vaucher G. – 1977 – La grotte de Trabuc – Spelunca – 3 -pp121-122.

La visite de la grotte aménagée

Le tunnel de 40 m débouche au sommet de la salle du Gong formée d’un éboulis recouvert de calcite où l’on peut admirer une magnifique draperie suspendue. On descend dans un univers de stalactites et stalagmites jusqu’à la cascade de calcite qui amène à l’une des plus grandes salles de réseau, où de grandes coulées de calcites claires amènent au niveau d’un lac aux eaux turquoises translucides. Au plafond, on peut observer de nombreuses draperies et des « méduses ». Puis le couloir des Merveilles, suivi du couloir des explorateurs, amène à une cascade et enfin on atteint la galerie dite aux 100 000 soldats constitués de milliers de petites formations de calcite de 10 cm de haut sur le fond argileux de vasques dont certaines sont en partie immergées d’eau. Cette formation unique n’a pas d’explication scientifique claire, une hypothèse propose l’érosion d’un remplissage argileux par des arrivées d’eau de la voute qui fait apparaitre des petits cônes qui vont progressivement se concrétionner de calcite, par capillarité à partir du sol.

Ou`dormir vers Saint-Paul-de-la Coste ?

Où dormir vers Saint-Jean-du-Gard ?

Mas la Grossille à St-Jean-du-Gard

- 04 66 85 39 21 -

Chambres d'hôtes chez Berthe et Claude à St-Jean-du-Gard

- 06 08 07 31 68 -

Où dormir vers Anduze ?

Gite Chez Paul et Jeanne à Anduze

- 06 07 17 49 74 -

Gite La maison d'Auguste à Anduze

- 06 07 17 49 74 -

La sortie du 23 août 2025

Après avoir expliqué le contexte géologique du bassin et sa relation avec la faille des Cévennes, nous sommes allés en voiture voir le socle de granite altéré au Pont des Abarines où nous avons pu observer les fluidités magmatiques et les filons d’aplite. Après des explications sur la formation de la chaine hercynienne, son effondrement et érosion jusqu’à la pénéplaine il y a 250 Ma, nous sommes allés voir une brèche de blocs de grès et granites altérés qui marque les premiers dépôts avant l’arrivée de la mer. Quelques mètres plus loin, l’alternance de bancs calcaires et d’interlits marneux s’est formée il y a 210 Ma dans une mer chaude et peu profonde, sous les tropiques. Puis plus loin, un massif de calcaire en bancs épais formé il y a 200 Ma se dévoile dans le paysage. C’est dans ce massif que c’est formé le karst où se trouve la grotte de Trabuc. Enfin, nous sommes allés derrière Générargues pour voir la faille des Cévennes et faire une synthèse de son rôle dans l’ouverture des bassins, son rejeu et son rôle lors de la formation des Pyrénées, puis de celle des Alpes.

Reprenant nos voitures, nous sommes allés pique-niquer sous les pins au Mas Soubeyran, près du Musée du désert. Après le repas, nous avons expliqué la définition d’un karst en soulignant l’histoire singulière et complexe du karst du bassin de Mialet. Nous nous sommes alors rendus à la grotte de Trabuc pour une immersion de deux heures et demie sous terre. Patrick Candela, qui travaille sur la grotte de Trabuc, nous a rejoints et, avec le guide, nous avons pu échanger sur tous les aspects caractéristiques de la grotte et même approcher le lac, au bonheur de tous ! Vers 17 h, nous sommes sortis de terre et nous nous sommes séparés après cette belle journée intensive d’échanges et de découverte du karst autour de Mialet.

Pour en savoir plus

La grotte de Trabuc

Sous la montagne

Vaucher G., 1964

La grotte de Trabuc

Vaucger G., 1977, Spelunca

La grotte de Trabuc

Crochet et al, 2021, Spelunca-162

Karst et paléokarsts du bassin de Mialet (bordure cévenole, Gard)

Bruxelles L., 1997 – Karstologia, 30, pp15-24.

La chasse aux fantômes

La géologie pour tous

La tectonique des plaques

"Sur les épaules de Darwin" d'après Jean-Claude Ameisen

Géologie de la France - Partie 1

Émission "C'est pas sorcier" sur la géologie de la France

La stratigraphie

Vidéo expliquant l'histoire et les principes de la stratigraphie.

Géologie de la France - Partie 2

Émission "C'est pas sorcier" sur la géologie de la France

Le karst pour tous

Grottes, gouffres et abîmes

Émission c'est pas sorcier

2014 - 27 mn

Gorges de l'Ardèche

Émission c'est pas sorcier

2013 - 26 mn

Le karst selon Karst Marx Brother

1

Le karst , paradis du spéléo, fortune du plombier cauchemar de la ménagère...

Spelunca-2011

2

Est-ce que les karstologues comprennent tout dans le karst ?

Spelunca-2014

3

Attention, un karst peut en cacher un autre...

Spelunca-2017

4

Le karst : y’a de l’eau dans le gaz !

Spelunca-2017

5

Fantôkarst contre Wallon yard

Spelunca-2018

6

Le karst , plus tu y cherches des réponses et plus tu y trouves des questions...

Spelunca-2018

Le karst et la géomorphologie des Causses

Histoire de la karstologie et de la spéléologie

La spéléologie ou science des cavernes

Édouard-Alfred Martel - 1900

La spéléologie "Un alpinisme à rebours"

Jacques Malbos - 2018

Édition spéciale américaine dédicacée à Edouard Alfred Martel

International journal of speleology - 1997

Bulletin de la société de spéléologie - Spelunca

Les 18 premières années (77 numéros) - 1895 - 1913

Karst des Causses

Dépôts et altérites des plateaux du Larzac central : Causse de l'Hospitalet et de Campestre

Thèse de Laurent Bruxelles - BRGM - 2004

Karst et paléokarst du Bassin de Mialet

Laurent Bruxelles - Karstologia - 1997

Altération et karstification sous couverture : le rôle morphologique de certaines formations superficielles du Causse de l’Hospitalet (Larzac, Aveyron)

L. Bruxelles et P. Ambert - Cahiers savoisiens - 1999

Reconstitution morphologique du Causse du Larzac

Laurent Bruxelles - Karstologia - 2001

Formes et formations superficielles de la partie ouest du Causse de Sauveterre (Grands Causses)

L. Bruxelles et al. - Karstologia - 2007

Géodynamique et évolution géomorphologique des Grands Causses

L. Bruxelles et H. Camus - Karstologia - 2010

Le Causse de Blandas - Carte géomorphologique à 1/25 000

M. et P. Ambert, E. Coulet, G. Fabre, J.L. Guendon, J. Nicod et C. Orengo - CNRS - 1978

Autour de la spéléologie

Le site www.grottocenter.org

est une base de donnée mondiale, communautaire, dédiée à la spéléologie et alimentée par les spéléologues.

Randonnées à pied

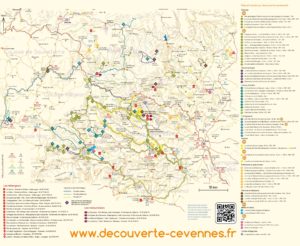

Les sentiers géologiques en Cévennes

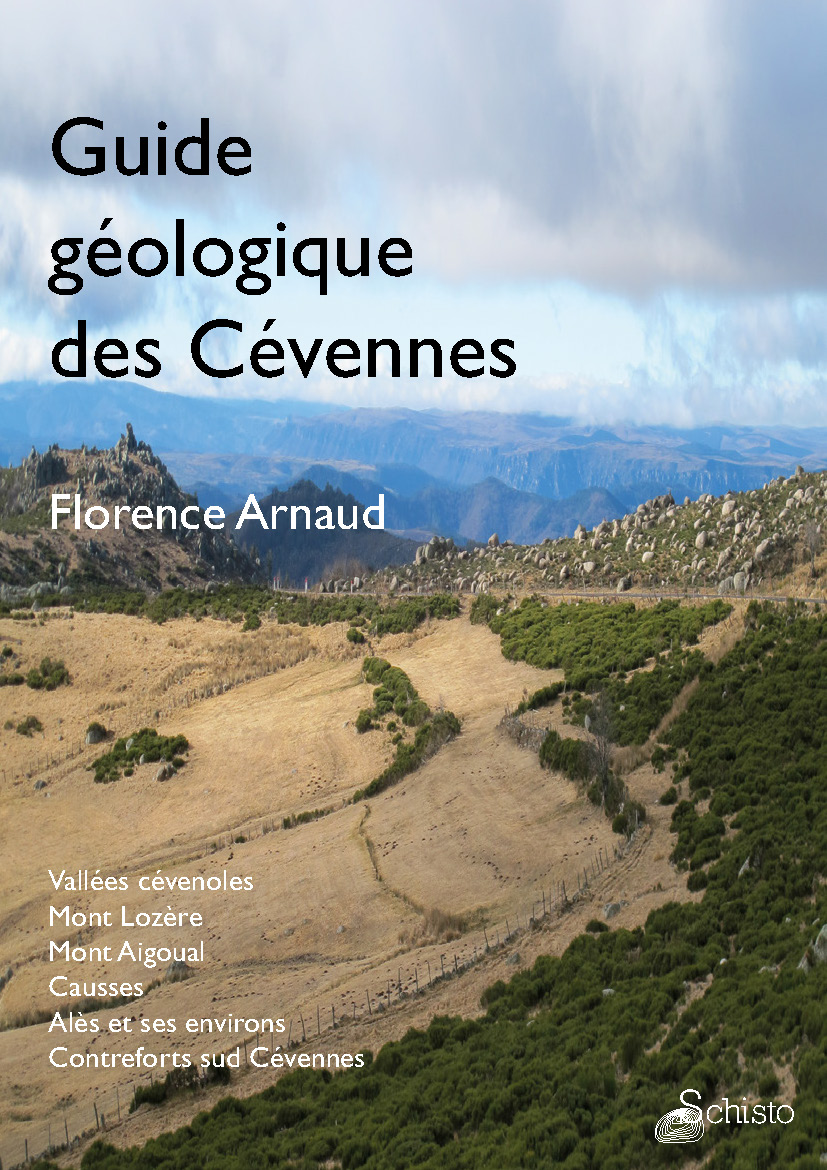

Le guide géologique des Cévennes

par Florence Arnaud, Dr en géologie, 2017

La randonnée géologique de Ruas

Fiche détaillée du sentier de Ruas.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée des corniches dolomitiques de Cassagnes

Fiche détaillée du sentier des corniches dolomitiques de Cassagnes.

Version numérique PDF avec schéma et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée du calcaire autour de Sainte-Énimie

Fiche détaillée de la randonnée du calcaire autour de Sainte-Énimie

Version numérique PDFet la trace GPS du sentier - 2,40 €

L'itinéraire géologique à travers les Cévennes

Fiche détaillée de l'itinéraire géologique à travers les Cévennes en 2, 3, 4 et 5 jours

Version numérique PDF avec la carte et la trace GPS de l'itinéraire routier - À partir de 2,90 €

La randonnée géologique de Florac

Fiche détaillée du sentier de Florac.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée géologique de Camprieu

Fiche détaillée du sentier de Camprieu.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée des mines de Villemagne

Fiche détaillée de la randonnée des mines de Villemagne

Version numérique PDF et la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée géologique de Fraissinet-de-Fourques

Fiche détaillée du sentier de Fraissinet-de-Fourques.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée géologique de Génolhac

Fiche détaillée du sentier de Génolhac.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée géologique de Barre-des-Cévennes

Fiche détaillée du sentier de Barre-des-Cévennes.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée géologique du Col Saint-Pierre

Fiche détaillée du sentier du Col Saint-Pierre.

Version numérique PDF avec la carte géologique et la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée de la Vallée du Bonheur

Fiche détaillée de la randonnée de la vallée du Bonheur

Version numérique PDF avec la trace GPS du sentier - 2,40 €

La randonnée des glaciations quaternaires...Aux sources du Tarn"

Fiche détaillée de la randonnée des sources du Tarn

Version numérique PDF avec la trace GPS du sentier - 2,40 €

Regards Croisés

ROCHES - je porte le nom d’une montagne - Comme une géologue observant chaque ride d’un échantillon de roche pour raconter les grands bouleversements du monde, une femme, au coeur d’un décor de pierres, terrain d’observations et d’expérimentations, tente d’affronter la fuite du temps et fait fi du poids et de la gravité : déjouer l’apparente immobilité de la roche et y impliquer le corps ; une tentative d’ajustement entre l’humain et le minéral, en toute poésie, pour raconter la perpétuelle transformation des roches et des corps.

Nathalie Baldo, conception, chorégraphie et interprétation solo de - Roches - Je porte le nom d'une montagne - Compagnie La pluie qui tombe - 2021.

LA RÉSURGENCE DU BONHEUR- Depuis 2021 je suis le cours de la rivière du Bonheur sur les pas de l'explorateur Edouard-Alfred Martel, inventeur de la spéléologie moderne et initiateur de la première loi de protection de l'eau, votée en 1902. Puis j'ai prolongé mon itinéraire géographique et photographique par de la création sonore, inspirée par l'évidente métaphore de ce lieu de nature généreuse. J'ai ensuite réalisé un livret d'artiste façonné et relié à la main d'un fil jaune cousu accompagné d’images d’archives personnelles et d'un site internet où sont diffusées les premières captations sonores :

www.photosonore.fr/dubonheur

Sébastien Siraudeau, photographe - La Résurgence du Bonheur - 2021.

Vous aimez decouverte-cevennes.fr !

Adhérez et rejoignez nous !