Photographie Florence Arnaud

La légende de la Vieille Morte en Cévennes – son récit – ses différentes versions – son origine

Ethnographie – Mythologie

56 km – 1 journée

Saint-Germain-de-Calberte

Niveau scientifique élevé

Lou Serre de la Can, col des Laupies, Saint-Germain-de-Calberte, Le Plan de Fontmort, Vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle, Pont de Négase, Pierre de la Vieille à Saint-Étienne-Vallée-française.

La légende de la vieille morte, version cévenole des "Jours de la Vieille"

Rapport d’étude – Florence Arnaud, 2025.

Mot de passe pour la lecture du rapport : Florence-Arnaud-2025

La légende de la Vieille morte est l’une des légendes les plus populaires des Cévennes qui se racontait encore de mémoire orale dans les chaumières cévenoles du début du XXe siècle. Des recherches récentes montrent qu’elle est une version christianisée de la légende des « Jours de la Vieille », connue dans toute l’Europe et au-delà, jusqu’en Asie centrale, en passant par le Proche-Orient, le Caucase et l’Afrique du Nord. Ces travaux suggèrent que cette légende prend racine il y a plus de 9000 ans avt-J.C. à la naissance de l’agriculture dans le croissant fertile et s’est propagée vers l’Asie centrale à l’Est et avec la migration des hommes du néolithique vers l’Ouest autour du bassin méditerranéen.

Le pont de Négase à Saint-Étienne-Vallée-Française

Le pont de Négase à Saint-Étienne-Vallée-Française

Qu'est-ce que la légende de la Vieille Morte ?

La légende de la Vieille morte est l’une des légendes les plus populaires des Cévennes. Oubliée des écrits des folkloristes occitanistes de la fin du XIXe siècle, la légende de la Vieille morte se racontait encore de mémoire orale dans les chaumières cévenoles du début du XXe siècle. Elle ré-émerge lorsque Marceau Lapierre, originaire de la Freygère (Saint-Étienne-Vallée-Française), la publie la première fois en 1937.

C’est donc les premières sources orales recueillies qui permettent le mieux de retrouver l’histoire d’origine, avant sa détérioration par l’écrit. Il existe autant de versions de la légende que de personnes qui la racontent. Cette légende suit un parcours de chemins de crêtes autour du pays de Calberte, de la vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle et de Saint-Étienne-Vallée-Française et son récit permet de nommer et, éventuellement, d’expliquer le relief du paysage et la toponymie des lieux.

Quel est le récit général de la légende de la Vieille morte ?

Toutes les versions de la légende de la Vieille morte racontent une histoire similaire dont on vous livre une synthèse d’après les travaux des ethnologues Dufeil et al. 1981 (les auteurs ont noté les mots en occitan en graphie phonétique).

« A San Clamen, l’hiver avait été dur, décimant les troupeaux. Seule une vieille gardait son écurie saine et pleine. Or elle fit un enfant, ce qui fâcha encore davantage l’altière fée du mont Mars. La vieille en punition fut contrainte, un soir au soleil tombant, de charger son bébé et de partir avec chien et âne tandis que l’ouragan de fin mars/début avril, la sizampe des bacariels, jetait bas étable et troupeaux.

Montant au col des Pierres, Lawpies, la vieille dut en plus s’y charger d’une belle pierre oblongue et plate. Puis elle chemina, selon la sanction, par les drailles de crête vers le couchant. Très vite, elle perdit son bébé étouffé dans son sac et dut l’enterrer au col désormais dit de “l’enfant mort”. Longeant les crêtes occidentales vers le sud maintenant, elle perdit ensuite son chien tombé dans une crevasse au Cros del Ci, “trou du chien”. Plus loin, l’orage l’obligea à s’abriter sous une roche qui porte le nom d’ “Escuto s’il plow”. Puis elle descendit comme s’approfondissait la nuit vers la haute vallée du Gardon. Au gué grossi par l’orage se noya son âne et le pont qui a succédé à ce radier se dénomme toujours “Negase”, Noie-âne.

Poussée par la vengeance de la Fée inexorable, la vieille grimpe à nouveau sur les pentes orientales en pleine nuit, morte de sommeil ; le premier sommet de ce côté se nomme ainsi “Mort de Som”. Elle claque de froid au village de La Froidure, “lo Fregeyro”. Hébétée de marcher de force et sans trêve, elle perdit sa chaussure à “Solier” tandis que pointait le soleil du matin. Plus haut sur l’arête, épuisée, elle lâcha la lourde pierre qui en tombant de son épaule se ficha en terre et y resta jusqu’à nos jours. Plantée en petit menhir, cette “Piero de la Vielha” est le signe durable de cette riche et pénible histoire de la vengeance de la Fée.

La mémorable punition imposée a dépouillé la vieille, et lui enlève maintenant, au soleil qui darde, de grosses gouttes de sueur devenant le “Vallat de las Gotas”. Toujours pourchassée, la vieille prend alors les crêtes orientales vers le nord et grimpe à l’amas de rocs qui constitue le premier sommet de cette “serre”. Depuis son mont Mars, la Fée alors l’aperçoit, ricane et la foudroie ; c’est la cime de la “Vieille Morte”. Au petit ensellement qui suit et qui sert de col entre vallées pour ceux qui vont de San German de Calberto à San Martin de Bubenc – ou Bubo (bœuf) – on édifia beaucoup plus tard une capelun.

La sizampo s’étant pour finir plus que jamais débridée, le corps de la vieille soulevé par la tempête, tournoyait avec elle de droite à gauche puis de gauche à droite ; comme on danse en rond pour les morts, puis à la rebroussière pour ressusciter, à la Martinenc de San Martin de Bubo (la martinenque de Saint-Martin du bœuf). Cette danse, d’après certains, aurait poussé le cadavre desséché jusqu’à Villesèque, la Vielha Seca (vieille sèche). »

Version synthétique selon Dufeuil et al. 1981 – La vielha morta, essai sur un conte cévenol. In: Cahiers de Fontenay, n°23. Écrit/Oral. pp. 43-63.

Le tracé de la légende et la toponymie

Le nom aux lieux où elle passe part du col des Laupies au nord du mont Mars, qui sépare la vallée de la Mimente de la vallée de la Flandonnenque, rejoint le plan de Fontmort à l’ouest entre la vallée de Trabassac, celle de Malzac et celle de la Mimente où elle enterre son enfant mort, puis suit la crête de Castelviel, entre la vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle et la Vallée française, passe par le cro del chi où son chien meurt, tombé dans une crevasse, escouto-se-plo pour écouter s’il pleut, subit un violent orage, descend vers le pont (Gué dans la légende) de Négase au nord de Saint-Étienne-Vallée-Française où son âne se noie à cause de la montée des eaux et remonte sur la montagne en face de la Vieille morte passant à Mort Som où elle meurt de sommeil, Freygère où elle a très froid, solier où elle perd un soulier puis pose sa pierre à la Pierre de la vieille et monte sur la Serre de la Vieille morte où elle meurt.

La légende la Vieille morte et celle des Jours de la Vieille

Une version de la légende associe clairement la légende de la Vieille morte à celle des « Jours de la Vieille », légende populaire qui marque un retour de l’hiver au début du printemps, fin mars. En Cévennes, cette légende des Jours de la Vieille parle d’une vieille femme qui avait le plus beau troupeau des Cévennes épargné par les tempêtes de l’hiver ce qui provoqua la jalousie d’un diable. Ce dernier fait revenir la tempête à la fin du mois de mars qui décime en 7 jours tout le troupeau. La vieille voyant cela meurt asphyxiée.

Un éditeur, Manen, a relié les deux légendes, celle de la Vieille morte et celle des « Jours de la Vieille » que son père racontait séparément dans les années 1920-1930 avant qu’il n’existe une publication écrite de la légende de la Vieille morte. La version synthétique proposée par Dufeil et al. 1981 réunit ces deux légendes d’après toutes les versions orales qu’ils ont pu récolter.

Nous proposons que ces deux légendes soient effectivement liées et constituent même deux versions d’une même légende originelle autour de la Vieille car l’on retrouve le même schéma narratif : Une vieille femme qui provoque la colère reçoit une punition. Elle part avec ses animaux et Mars (le mont Mars devient le mois de Mars dans « les Jours de la Vieille ») intervient et inflige vents, pluie, tempête et gel qui provoque la mort de la Vieille et sa pétrification et celle de ses animaux, sa transformation en rochers est en lien avec la toponymie et la topographie des reliefs du paysage. Ce même schéma narratif se retrouve également dans les innombrables versions des « Jours de la Vieille » connues dans l’ensemble de l’Europe méridionale et de l’Est, et en Asie recensées par Lazare Shaineanu en 1889 et en Afrique du nord étudiées par Galand-Pernet en 1958.

En Cévennes, les « Jours de la Vieille » sont particulièrement restées dans la tradition orale populaire sous forme de proverbes météorologiques en relation avec le climat et l’élevage. Nous retrouvons dans certains de ces proverbes le Saint-Clément sur le mont Mars de la légende de la Vieille Morte. Il est intéressant de souligner que la légende de la Vieille Morte racontée en Cévennes est beaucoup plus proche de la plupart des versions des Jours de la Vieille récoltées en Europe, Asie et Afrique que la propre version cévenole des Jours de la Vieille dont il ne subsiste aujourd’hui que les éléments météorologiques.

Shaineanu L. – 1889 – Les Jours d’emprunt ou les Jours de la vieille. In: Romania, tome 18 n° 69, 1889. pp. 107-127.

Galand-Pernet P. – 1958 – La Vieille et la légende des jours d’emprunts au Maroc in Hespéris, Archives berbères et bulletin de l’Institut des Hautes Études Marocaines, XLV, 1-2, pp 29-94.

Basset R. 1890 – Les jours d’emprunt chez les Arabes. Revue des traditions populaires 5/5 (3) pp151-153.

Une légende connue dans toute l’Europe … et au-delà

La légende de la Vieille morte en Cévennes s’apparente à la légende des « Jours de la Vieille » connue dans toute l’Europe et au-delà, jusqu’en Asie centrale, en passant par le Proche-Orient, le Caucase et en Afrique du Nord. Nous proposons qu’elle en constitue l’une des multiples versions.

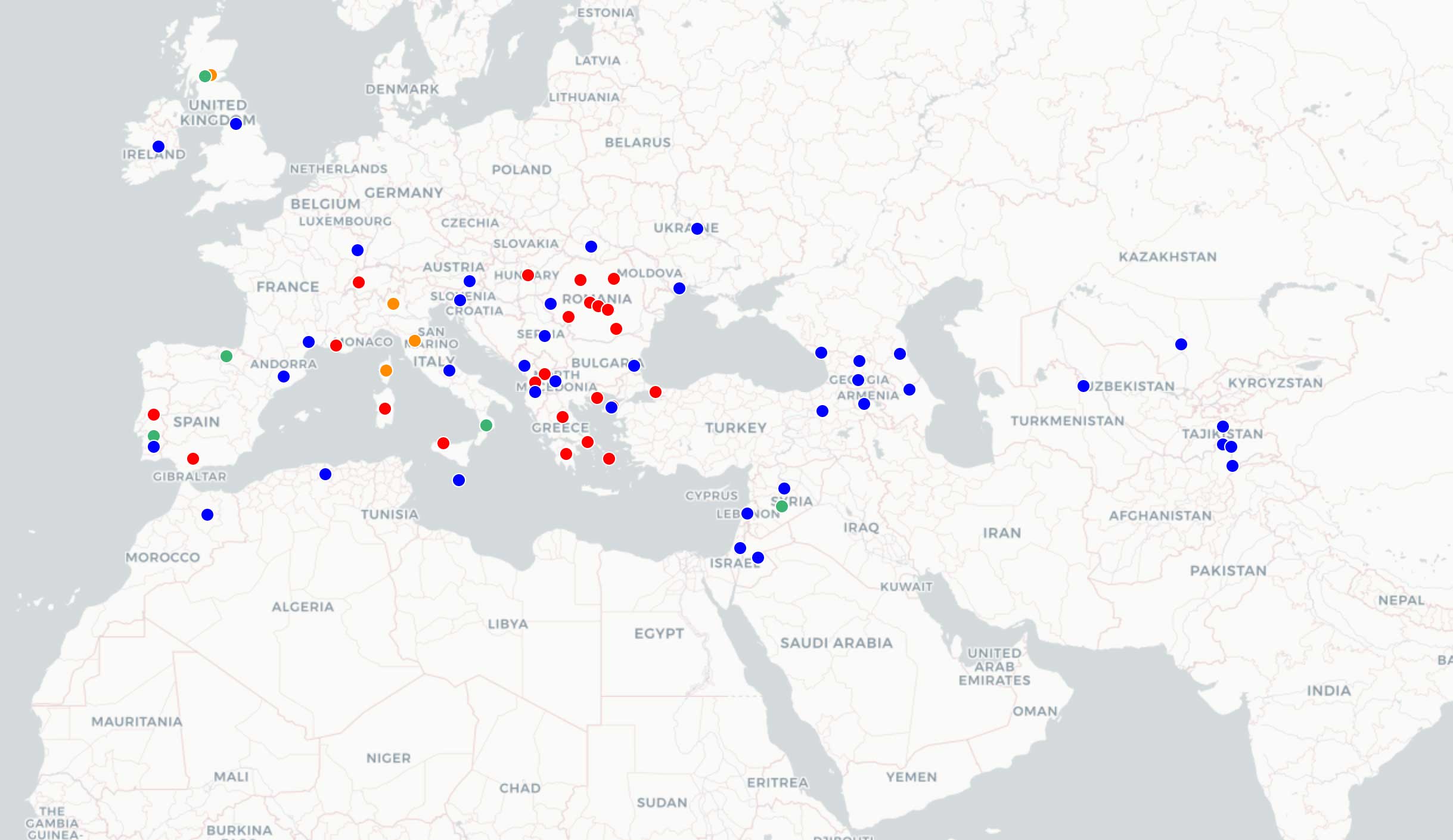

Nous avons réalisé une carte géographique de toutes les versions des « Jours de la Vieille » décrites dans l’article de Lazare-Shaineanu, celles de l’article de Galand-Pernet au Maroc, celles de Basset chez les Arabes ainsi que celles décrites dans 4 thèmes de la base de données de Yuri Berezkin issue du dépouillement de 6000 livres et articles, qui ont un lien avec le retour de l’hiver au printemps, les jours empruntés, la Vieille de l’Hiver et Mars insulté.

Sur la carte, nous avons distingué les versions lorsque la Vieille est mentionnée de celles où elle est remplacée par un autre élément (berger, oiseau…). En cliquant sur chaque point localisé de la carte, il est possible de lire la version qui lui est associée : https://framacarte.org/fr/map/les-jours-de-la-vieille_196516

Cette carte met en évidence une large répartition spatiale des « Jours de la Vieille », que l’on retrouve en Europe orientale, chez les peuples de la presqu’ile des Balkans et en Europe occidentale, chez les peuples romans des bords de la Méditerranée. Elle se retrouve également sur la côte atlantique, Portugal, Écosse, Angleterre et Irlande. Cette légende n’existe pas en Europe centrale et du Nord, chez les peuples germaniques ou les Slaves du nord.

On la retrouve également en Asie, au Proche-Orient (Syrie, Liban, Palestine, Jordanie), dans les pays du Caucause et jusqu’en Asie centrale (Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan) ainsi qu’en Afrique du Nord chez les Arabes et les peuples autochtones kabyles et berbères (Galand-Pernet, 1958, Basset, 1890).

En Asie centrale, le personnage de la Vieille symbolise le retour d’hiver au début du printemps, saison où elle meurt. Dans le Caucase, le berger remplace la Vieille dans certains secteurs et s’ajoute au personnage de la Vieille les jours d’emprunt (février-mars ou mars-avril). Au Moyen-Orient, on retrouve les Jours de la Vieille. Mais c’est dans les Balkans jusqu’en Ukraine et dans tout le pourtour méditerranéen qu’apparait, en plus des aspects météorologiques, un cheminement de la Vieille dans la montagne et sa pétrification avec son troupeau, souvent par le gel, ainsi que l’inscription de la légende dans la topographie et la toponymie locale. Ce dernier aspect est moins dominant en Europe de l’Ouest où les versions favorisent l’aspect météorologique. Enfin dans plusieurs endroits, on note deux légendes différenciées l’une pour l’aspect météorologique, l’autre pour l’aspect toponymique. C’est le cas en Lozère avec la légende des Jours de la Vieille et celle de la Vieille Morte.

De quand date la légende des Jours de la Vieille ?

La légende des « Jours de la Vieille » est clairement associée à une activité pastorale essentiellement méditerranéenne (troupeau d’ovins et caprins) et fait intervenir des éléments météorologiques. Elle fait partie des récits qui relèvent d‘une mythologie du paysage qui est très répandue, c’est-à-dire que des éléments du paysage actuels sont expliqués par des événements mythiques ou par l’action de personnages mythologiques.

Cette légende est très développée en Europe de l’Est et Méditerranéenne et fait appel à des toponymes qui étaient attestés à l’époque de la Grèce antique. Elle est donc antérieure à la Grèce antique. Par ailleurs la large répartition géographique actuelle de la légende montre une origine très ancienne dont le récit s’est largement diffusé par la suite.

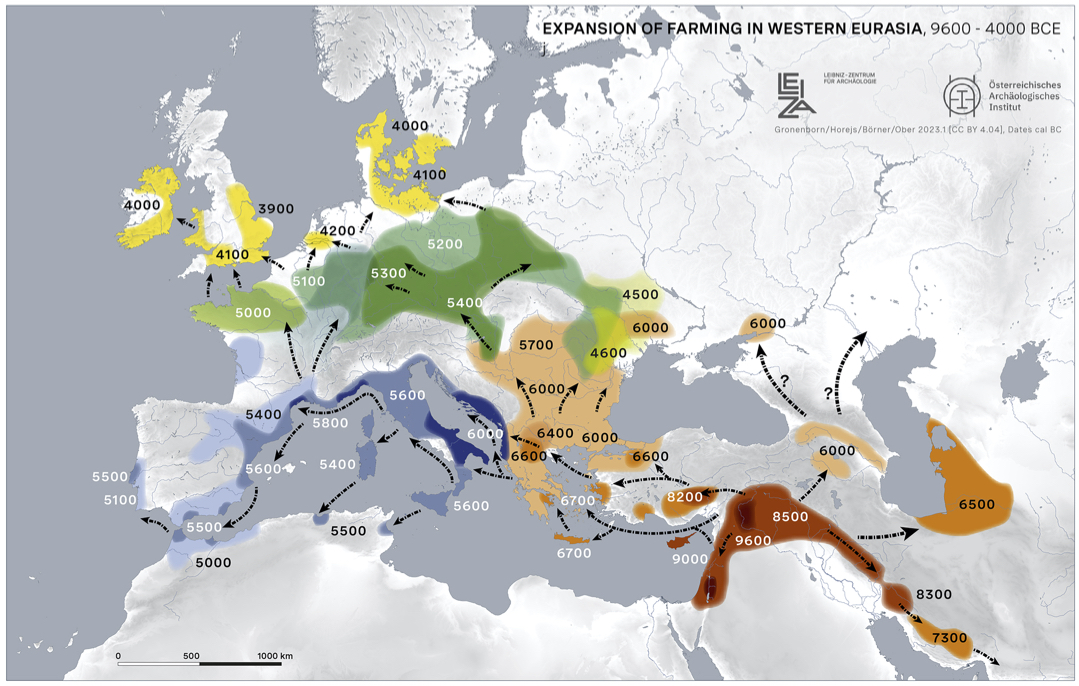

Nous proposons que cette légende soit apparue entre le Néolithique, marqué par l’agriculture et l’élevage et donc le pastoralisme, et l’Antiquité.

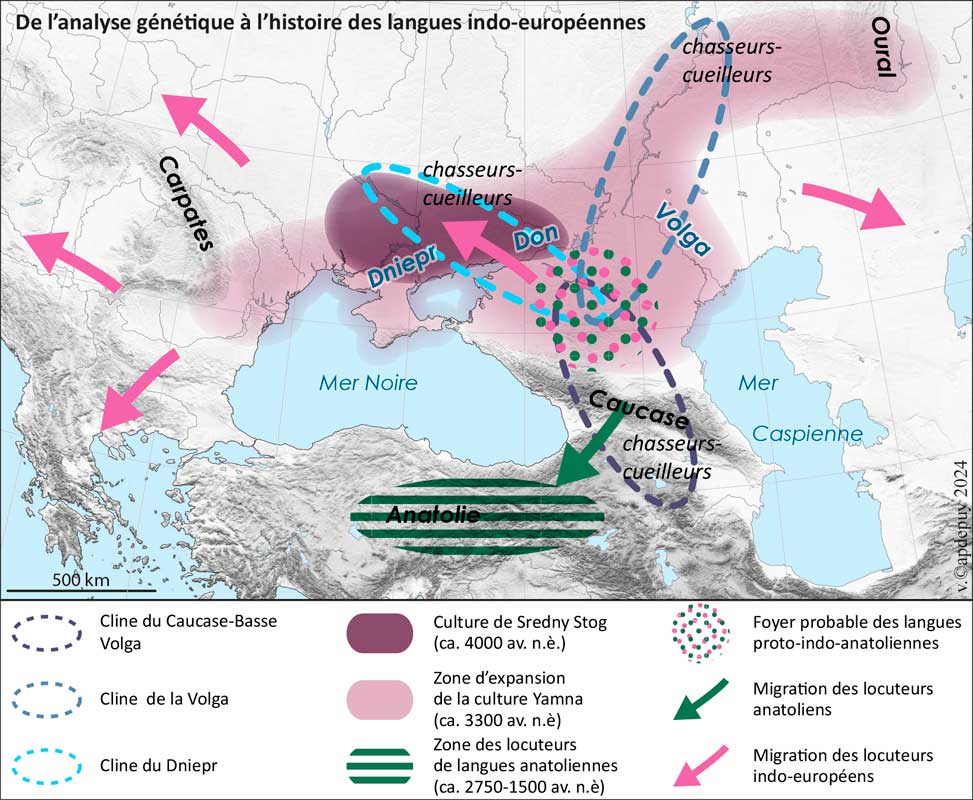

À partir du Néolithique, période marquée par la naissance et la diffusion de l’agriculture et de l’élevage, deux migrations d’ampleur s’observent, enregistrées dans les données archéologiques, génétiques, paléogénétiques et linguistiques : celle des premiers paysans venus d’Anatolie qui ont migré il y a près de 7500 ans avt J.C et celle venant des steppes ponto-caspiennes apparentées aux Yamnaya de la fin du Néolithique au début de l’âge de Bronze européen, au 3e millénaire avt JC.

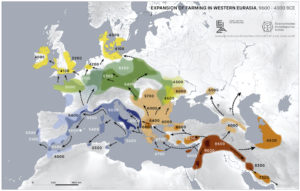

Carte des migrations néolithiques (Synthèse 2023)

Si l’on considère la répartition géographique de la légende des Jours de la Vieille et les cartes de migrations préhistoriques, particulièrement celles du Néolithique, connues à partir de l’étude génétique (ADN), paléogénétique (ADN ancien) et archéologique nous constatons qu’une seule trajectoire de migration appelée « voie Méditerranéenne » (migration commune marquée en marron et orange et migration exclusivement méditerranéenne en bleue) pourrait expliquer la diffusion de la légende dans les différents endroits d’Europe où elle a été répertoriée. Dans un deuxième temps, ce circuit se répand vers la côte occidentale française jusqu’en Vendée, puis après avoir rejoint la « voie continentale » en vert (culture à céramique rubanée) elle se poursuit en Angleterre, le Pays de Galle, l’Irlande et l’Écosse. Ce circuit de migration est en accord avec les données linguistiques sur l’origine et la diffusion des langues proto-indo-européennes qui indiquent un enracinement ancien, autour d’il y a 8000 ans av. J.-C. et une diffusion depuis l’Anatolie.

Ainsi les premiers paysans du Croissant fertile ont migré à partir de 8200 ans av. J.-C. emmenant avec eux leurs gènes, leurs animaux domestiqués, leurs connaissances agricoles, leur culture, leur langue et leurs mythes qui ont traversé le temps jusqu’à nous.

En effet, cette légende des jours de la Vieille que l’on retrouve de nos jours en Palestine, Liban, Jordanie et Syrie pourrait prendre sa source dans le Croissant fertile et en Turquie (Anatolie), dès les premiers temps du Néolithique, à la naissance de l’agriculture et de l’élevage il y a 9600 ans av. J.-C. et se diffuser progressivement lors de la migration de ces peuples vers les Balkans il y a 6600 ans av. J.-C. (circuit orange sur la figure 4), puis vers l’ouest en suivant la voie méditerranéenne entre 6500 et 4700 ans av. J.-C.

Ces premières communautés agropastorales arrivent en Cévennes vers 5400 ans av. J.-C. alors qu’il existait des peuples de chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones. Les études paléogénétiques montrent un métissage des populations.

Dans un second temps, ce circuit a atteint les îles Britanniques vers 4100 avt J. C.

On retrouve également une diffusion de la légende lors des migrations des peuples néolithiques depuis le Croissant fertile vers les régions du Caucase du Proche-Orient entre 7500 et 6500 ans av. J.-C. ainsi que celles vers l’Asie centrale à l’est 7100 av. J.-C.. (circuits marron clair).

Bibliographie sur la légende de la Vieille Morte ou les Jours de la Vieille

Sources à partir desquelles puisent toutes les versions publiées par la suite :

Bastide N. – 1972 – La légende de la Vieille Morte – Causse et Cévennes, n°3, pp 358-359.

Collectif : Une version de la légende dans l’enquête réalisée par les lycéens d’Alès en 1968. Dans Coutumes, croyances, légendes du pays cévenol, Montpellier, Impr. Dehan, 1968, p. 21-22.

Lapierre M. -1937 – Causse et Cévennes (originaire de la Fregeyre, Saint-Étienne-VF), n1, p1-4.

Lapierre M. et A. – 1965 – Lou Païs n°117 p 45. (originaire de la Freygère, Saint-Étienne-VF)

Lapierre M. et A. -1973 – Les amis de la vallée Borgne, n°6 pp13-15. (originaire de la Freygère, Saint-Étienne-VF)

Manen E. – 1978 – Lous Païs n°226, pp 133-134. (originaire de Reynols, Saint-Germain-de-Calberte).

Pelen J.N. – 1978 – La Vielhà Morta, la Vieille Morte in Récits et contes populaires des Cévennes pp 122-125.

Ces sources sont les plus importantes car ce sont des versions ou synthèses de plusieurs versions récoltées de la mémoire orale.

Autres sources sur la Vieille morte ou les Jours de la Vieille

Anagnostakis I. – 2011 – Graos Gala – Une légende byzantine des jours de la Vieille – dans Animals and environment in Byzantium (7th-12th c.) International Symposium 21, Athens, pp 475-505.

Basset R. 1890 – Les jours d’emprunt chez les Arabes. Revue des traditions populaires 5/5(3) pp151-153.

Dufeil M.-M., David F., , Millan D. – 1981- La vielha morta, essai sur un conte cévenol. In: Cahiers de Fontenay, n°23. Écrit/Oral. pp. 43-63.

Galand-Pernet P. – 1958 – La Vieille et la légende des jours d’emprunts au Maroc in Hespéris, Archives berbères et bulletin de l’Institut des Hautes Études Marocaines, XLV, 1-2, pp 29-94.

Joutard Ph. – 1977 – La légende des Camisards, une sensibilité au passé, Paris, Gallimard, p. 308-310. Version camisardisée et inversée du point du vue du trajet.

Laurence P. – 2002 – Entre légendaire fantastique et légendaire toponymique : la Vieille Morte en Cévennes », Rives nord- méditerranéennes, pp 33-56.

Pelen J.-N. – 1994 – Le conte populaire en Cévennes, Paris, Payot.

Shaineanu L. – 1889 – Les Jours d’emprunt ou les Jours de la vieille. In: Romania, tome 18 n°69, 1889. pp. 107-127.

Soutou A. – 1954 – Toponymie, folklore et préhistoire : Vieille Morte. In: Revue Internationale d’Onomastique, 6e année N°3, Septembre 1954. pp. 183-189.

Rapport d'étude sur la légende de la vieille morte, version cévenole des "jours de la Vieille" - Florence Arnaud, 2025.

Vous pouvez consulter le rapport qui a permis d’écrire cette synthèse au début de l’article ou le télécharger ici. Pour ouvrir le PDF, un mot de passe est nécessaire : Florence-Arnaud-2025

Nous vous proposons de découvrir la légende de la Vieille morte en voiture à travers les principaux lieux toponymes de la légende.

Le col des Laupies – Mont Mars

À partir de Saint-Germain-de-Calberte, prendre la direction du village vacances Lou Serre de la Can. Le col des Laupies est difficile d’accès après plusieurs dizaines de kilomètres de pistes en mauvais état. Nous vous proposons donc de voir le Col des Laupies et le mont Mars au loin, dans le paysage, juste avant l’intersection avec la route à gauche du village vacances.

Vers le Nord, le paysage dévoile un ensemble de crêtes et de cols, col des Abeilles, col de la Vergnasse et col des Laupies qui se prolongent par le mont Mars. La légende commence au col des Laupies où la Vieille ayant eu un enfant illégitime à un âge avancé est condamnée par la fée du mont Mars à porter la lourde pierre (le menhir du col des Laupies) à travers la montagne avec son enfant, son âne et son chien. Elle suit alors les crêtes, passe au col de la Pierre plantée (accessible par la piste à gauche, juste après l’intersection de la route vers le village vacances), suit une voie ancienne où se trouvent les vestiges de la villa gallo-romaine de St-Clément où est située la fée, passe par le menhir et le coffre de Claroudens et rejoint le Plan de Fontmort.

Au village vacances, il est possible de voir le paysage où se poursuit la légende au sud, la vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle et la montagne de la Vieille Morte.

Rejoindre Saint-Germain-de-Calberte, puis prendre direction Barre des Cévennes jusqu’au Plan de Fontmort.

Le Plan de Fontmort

La vieille rejoint le plan de Fontmort où son enfant meurt et la Vieille l’enterre, donnant le nom à ce col « Plo de efon mort », col marqué par un menhir de nos jours. Ce col de Fon mort se dénommait déjà aux 16e -17e siècles efon mort, ce toponyme est attesté dès 1779, dans un acte notarié, et à nouveau en 1862, dans une monographie d’instituteur.

La Vieille enterre son enfant mort à ce col de Fontmort et continue par les crêtes vers le sud, puis Sud-Est en suivant la crête de Castelviel. Elle doit continuer le long de la crête entre la vallée Française et celle de St-Martin-de-Lansuscle, où son chien meurt en tombant dans « El cros del chin », descendant vers la Baraque puis passe un col entre Saint-Martin-de-Lansuscle et la vallée Française pour rejoindre Escouto-se-plò.

Escouto-se-plò

En voiture, on peut rejoindre Escouto se plò en descendant vers Saint-Martin-de-Lansuscle puis en suivant la route vers Ste-Croix-Vallée-Française jusqu’au col de la Baraque. Escouto se plo n’est pas très loin sur la piste.

Lieu où la Vieille prise par l’orage se réfugie sous un roc et écoute si la pluie tombe. Elle suit le versant sud de la crête, sous les rochers puis peut descendre directement vers le pont de Négase. En voiture, il est possible de suivre le trajet sous le chemin de crête utilisé par la Vieille en descendant la route vers les Abrits, route à gauche juste après Saint-Martin-de-Lansuscle en allant vers Ste-Croix-Vallée-Française. Attention il faut 30 minutes environ d’une route sinueuse et étroite qui descend toute la vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle pour arriver au Pont de Négase.

Le pont de Négase

Au pont de Négase, l’orage et la pluie entrainent une montée des eaux et son âne meurt noyé, Négase : Âne noyé. Elle traverse le gardon de Saint-Germain au pont de Négase, l’un des rares endroits actuels où l’on peut traverser ce gardon à gué. C’est également le seul pont qui existe en 1703, noté sur la carte de Nolin, qui permet de traverser le gardon de Saint-Germain-de-Calberte et de relier l’ouest et l’est de ce bassin versant.

La montagne de la Vieille morte

Elle tombe de sommeil en remontant la crête en face nommée Mordesom puis elle prend froid à la Freygère et perd son soulier à Solier. Elle remonte la pente en transpirant et ses gouttes de sueur créent le ruisseau des Gouttes. Elle tombe alors sur un col (entre le ruisseau des Gouttes et le ruisseau des Plantades) et épuisée, la vieille dépose sa pierre au lieu dit « La pierre de la Vieille ». De ce col, elle remonte jusqu’à la crête où la fée du mont Mars la voit et la foudroie à midi, d’où le nom de la montagne de la Vieille morte.

Pour voir la Pierre de la Vieille, prendre le pont à l’entrée de St-Étienne-Vallée-Française en venant du Nord, direction Les Falguières.

La sortie du 19 octobre 2024

Nous nous sommes retrouvés à 25 pour cette journée exceptionnelle en voiture, consacrée à la présentation des recherches réalisées par Florence concernant la légende de la Vieille morte.

Au monument aux morts de Saint-Germain-de-Calberte, Ghislaine nous a lu la légende en occitan et sa traduction en français. Cette version de Marceau Lapierre est la première mise à l’écrit et est l’une des multiples versions qui se transmettait dans les chaumières cévenoles jusqu’au début du XX siècle. Le schéma général parle d’une vieille femme qui ayant fait un enfant naturel est condamnée par la fée de St Clément sur le mont Mars à porter un menhir et à cheminer dans la montagne avec son enfant, son chien et son âne. À chaque événement correspond une toponymie des Cévennes jusqu’à ce qu’elle pose la pierre et soit tuée par la fée donnant à la montagne de la Vieille morte son nom.

Nous avons alors pris la direction de la Flandonnenque qui ouvre le paysage sur les lieux du début de la légende, le col des Laupies, le mont Mars, puis derrière le village vacances pour la suite, la vallée de Saint-Martin-de-Lansuscle et la montagne de la Vieille Morte. Florence a alors évoqué une autre légende locale des « Jours de la Vieille » particulièrement présente en Cévennes sous forme de proverbes météorologiques indiquant un retour d’hiver au début du printemps, et souvent associée à la légende de la Vieille Morte. La lecture des différentes versions de cette légende présente dans toute l’Europe méridionale et orientale jusqu’en Asie et Afrique du Nord montre que la légende de la Vieille Morte est une version judéo-christianisée de cette légende des « Jours de la Vieille » attestée depuis l’Antiquité.

Nous nous dirigeons vers le plan de Fontmort, lieu où l’enfant mort de la légende a donné le nom à ce col. Après avoir pique-niqué, Florence a expliqué comment se transmet la tradition orale d’un peuple dans le temps et dans l’espace au fil des migrations. En réalisant une carte répertoriant toutes les versions de la légende des Jours de la Vieille elle montre que cette répartition suit le cheminement des migrations au néolithique depuis le Croissant fertile dans toute la Méditerranée jusqu’au bord de l’océan Atlantique.

Du Plan de Fontmort, nous montons à pied sur la draille pour nous mettre dans les conditions de la Vieille et ses animaux, à une époque où n’existaient ni chemin, ni pont, ni cartes pour traverser les Cévennes et ses innombrables cours d’eau. Puis revenant aux voitures nous descendons toute la Vallée de Saint-Martin, où suite aux pluies récentes, l’eau coulait de toute part, jusqu’au pont de Négase où son âne est mort noyé. C’est ici qu’elle a traversé le gué et est remontée sur la montagne en face, a déposé sa pierre (pierre de la Vieille) et est morte foudroyée par la fée donnant le nom de Vieille morte à la crête au-dessus, l’une des principales drailles des Cévennes.

Tout au long de ce parcours, nous avons la chance d’avoir avec nous Nathalie Moulin, ethnologue, qui nous a fait partager ses savoirs et notamment sur les liens entre le ciel et ses constellations et la géographie des paysages ainsi que sur le personnage mythologique très connu de la Vieille. Ce fut une journée extrêmement riche en échanges, discussions et découvertes sur la mémoire orale et sa transmission.

Où dormir vers Saint-Germain-de-Calberte ?

Gîte d'étape, café et restaurant - Le Récantou à St-Germain-de-Calberte

- 06 47 98 04 33 -

Lou Cabanis à Saint-Germain-de-Calberte

- 06 63 06 22 21 -

Où dormir vers Saint-Martin-de-Lansuscle ?

Où manger vers Saint-Germain-de-Calberte ?

Au Figuier des Cévennes à St-Germain-de-Calberte

- 06 50 18 55 65 -

Gîte d'étape et Restaurant - Le Récantou à St-Germain-de-Calberte

- 06 47 98 04 33 -

La mythologie pour tous

Cosmogonies

L'aube des mythes

Pour en savoir plus sur la mythologie

La préhistoire des mythes

La phylomythologie, émergence d'une nouvelle méthode ou Comment reconstruire la mythologie des temps passés ?

Conférence du 20 octobre 2022 par Julien d'Huy, chercheur au CNRS, 71 mn, public avancé

Que nous révèlent les mythes

Émission Arte du 11 décembre 2024 - Les idées larges avec Jean-Loïc Le Quellec, chercheur au CNRS, 25 mn, tout public

Redécouvrir les mythes ?

Émission du 29 décembre 2021, La Grande Table Idées avec Jean-Loïc Le Quellec, mythologue au CNRS - 33 mn

Peut-on fouiller les mythes ?

Émission du 31 octobre 2020, Carbone 14 avec Julien d'Hüy, mythologue au CNRS - 29 mn

Le personnage de la Vieille

Carte de répartition des différentes versions de la légende des "Jours de la Vieille" - Florence Arnaud 2025

Toponymie, folklore et préhistoire : Vieille Morte.

Soutou A. - 1954

Retourner les pierres

Série radiophonique en 7 épisodes d'une enquête sur "la croix des femmes mortes" dans le Lot de Marie-Pons et Léa Anaïs Machado réalisée par Forêt Noire

Les Jours de la Vieille -

Anna Krasnowolska, 2010.

The days of the old woman - in areas of the southeastern Europe.

Papamichael Koutroubas 2004

Les Jours d'emprunt ou les Jours de la vieille.

Shaineanu L. - 1889

Graos Gala - Une légende byzantine des jours de la Vieille

Anagnostakis I. - 2011

Les jours d'emprunt chez les Arabes

Basset R. 1890

La Vieille dans la toponymie du Royaume-Uni et de l’Irlande : trace d’un ancien culte voué à la Nature ?

Lee Fossard 2014- Master Grenoble 3 - 129p.

Le motif ethnolinguistique Vieille Femme/Grand-Mère associé à la figure de la Terre-Mère en Europe de l’Ouest ?

Fossard L. 2021 - Université de Brest, 524 p.

Pour en savoir plus sur les migrations néolithiques

Carte de l’expansion néolithique en Europe – Gronenborn et al. 2023

Histoire de la recherche sur le Néolithique européen

« Le Néolithique d’hier à aujourd’hui » – Leçons de Jean Guilaine

Bergers et bergeries néolithiques dans le sud de la France et les régions adjacentes : un aperçu de 40 ans d'analyses bioarchéologiques

Delhon et al. 2023 – Traduction en français par Google

Le Néolithique : le voyage sans retour ? de Fanny Bocquentin, CNRS

Émission radio sur France-culture « Carbone 14 » sur le Néolithique dans le croissant fertile – 29 mn

40 ans de découverte néolithique en France de Jean Guilaine

Émission radio sur France-culture « Carbone 14 » sur le Néolithique – 2018 – 29 mn

Le Néolithique de Jean Guilaine

Émission radio sur France-culture « Le salon noir » – 2015 – 30 mn

La méditerranée dans "la longue durée" de Jean Guilaine

Émission radio sur France-culture « Carbone 14 » sur le Néolithique – 2018 – 29 mn

La diffusion du Néolithique en Méditerranée

Conférence de Jean Guilaine du 25 juillet 2016 au Musée de l’Homme – 1h44mn

Pensée symbolique au Néolithique

Vidéo avec Jean Guilaine 2012 extrait du DVD Les essentiels de Cahiers de Science & Vie sur « L’origine du Sacré » – 10 mn

Pour en savoir plus sur

les migrations de l’âge du Bronze

Carte de l’expansion des langues indo-européennes à l’âge du Bronze – V. Capdepuy d’après Lazaridis, et al., « The Genetic Origin of the Indo-Europeans », 2024.

Les indo-européens, un phénomène migratoire ?

Conférence de J.P. Demoule, CNRS –

2020 – 1h

L’énigme des premiers Indo-européens résolue par l’ADN

Vidéo de Nora Bonus avec Céline Bon, du Muséeum national d’Histoire naturelle, Paris.

2025 – 25’50″ »

L'origine génétique des Indo-européens

Article dans Nature, Lazaridis et al., 2025.

Légendes et mythes en Cévennes

La légende de la Vieille Morte

La vielha morta, essai sur un conte cévenol

Dufeil M.-M., David F., Millan D. - 1981

Lozère, royaume de la Vieille

Fossard J. - 2013

Légende de la Vieille morte

Version de Bastide N., 1972, Causse et Cévennes

Considérations sur quelques légendes cévenoles et sur la tradition orale.

Pelen J.-N. - 1992 - A propos de l'éditorial du Lien des chercheurs cévenols n° 88 », Lien des chercheurs cévenols, n° 89, janv.-mars, pp. 1-6.

Légende de la Vieille morte

Version de la Vieille morte en occitan traduite en français de Pelen J.N. 1978

Randonnées à pied

Préhistoire des Cévennes

Randonnée des Rocs de Galta "sur les traces préhistoriques"

Randonnée "Les coffres néolithiques du Mortissou"

Randonnée sur le thème des coffres préhistoriques - 10 km, dénivelé : 350 m - Départ sur D54

Randonnée des menhirs des Bondons

Randonnée sur le thème des menhirs - 6 km, dénivelé : 200 m - Départ sur D35

Randonnée sur le l'homme de Néandertal dans les gorges du Chassezac

Randonnée sur le thème de l'homme de Néandertal: 7,5 km, dénivelé : 225 m - Départ sur D452

Randonnée sur les premiers paysans-éleveurs au Taï

Randonnée sur le thème les premiers paysans du Néolithique: 12 km, dénivelé : ± 300 m - Départ St-Bonnet-du-Gard

Espace Membres

Vous aimez decouverte-cevennes.fr !

Adhérez et rejoignez nous !